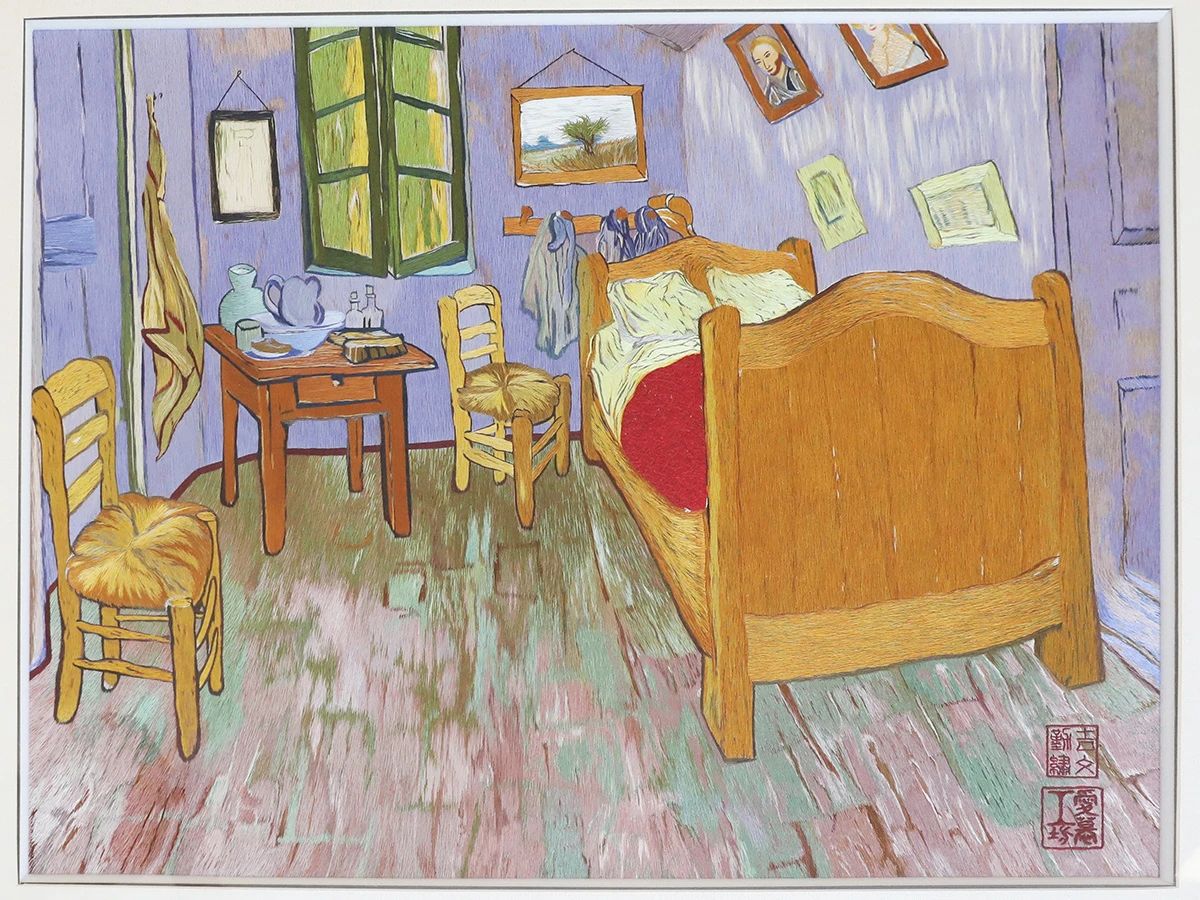

千余种颜色的丝线,经顺义巧娘飞针走线,丝丝入画,化为苏绣作品《梵高在阿尔勒的卧室》。这位巧娘名叫吉文勤,来自国家级非遗苏绣的主要发源地苏州镇湖,现为爱慕工坊的首席刺绣师。

咱们一起看看有着35年刺绣经验的她,怎样根植传统、守正创新、投身苏绣文化的传承吧~

将传统与现代需求结合

吉文勤的苏绣作品《梵高在阿尔勒的卧室》。

《梵高在阿尔勒的卧室》苏绣作品细节。

记者走进爱慕工坊看到,这里展示着花卉、动物、人物等主题的苏绣作品,其中,有一幅区别于传统刺绣题材的《梵高在阿尔勒的卧室》吸引不少人驻足欣赏。“苏绣分为实用类、装饰类和收藏类,《梵高在阿尔勒的卧室》属于初级收藏类作品,我断断续续用了两年时间绣成。”吉文勤说。变换不同的角度和光线,记者看到丝线的光泽搭配上协调的色彩过渡,既可以欣赏到类似原作油画的肌理,又能看到丝线疏密排列的细腻纹理。“这幅作品一共用了1500余种颜色的丝线,有的颜色几乎无法用肉眼看出差别,但想要做出细腻的过渡和光影效果,所有丝线缺一不可。”吉文勤说。

爱慕工坊陈列的部分苏绣作品和产品。

苏绣摆件多用来家庭装饰,题材以国风古韵为主,但如今很多家装偏于欧式风格,与国风类型的苏绣产品不搭。“有很多客户反映能否按照他们的家装风格绣一些西方的名家名画。我认为不破不立,如果苏绣不能与当下的需求结合,做得再好,市场也是有限的,因此我将一些西方艺术作品融入苏绣。”吉文勤介绍。

耐得住性子才能绣出好作品

吉文勤绣制苏绣作品。

吉文勤刺绣过程。

“为了能呈现出细腻的线条与光影,《梵高在阿尔勒的卧室》一共绣了4层。刺绣之前,我在布上描绘出线条与色块,难点在于绣第一层时就会将手稿覆盖,绣第二层及以上层数的时候在什么位置用什么颜色的线、针脚的长度就要依靠绣娘的判断。”吉文勤说。为了呈现细腻的纹理,她在第一层时使用了二分之一粗细的丝线绣制,第二层则继续将丝线分为四分之一,第三和第四层使用了更细的丝线。越细的丝线代表绣娘需要绣越密的针脚、花费越多的时间。“要静得下心、耐得住性子,才能绣出满意的作品。”吉文勤说。

吉文勤研究刺绣图样。

吉文勤出生于苏绣的起源地。“镇子里几乎每家每户都有绣绷,大部分女性都会苏绣。”吉文勤6至15岁跟随母亲学习苏绣的基础技法,后拜师学习复杂技法。“我们那边的绣娘几乎没有学过绘画,却能精准掌握颜色,一方面是对色彩的感知,另一方面是要耐心观察。一只金鱼我就能观察很久,看它摆尾时色彩的变化,想象应该用什么颜色的丝线,然后赶快绣制,一点点完善细节。”她说。

传承苏绣文化与技艺

吉文勤指导学生刺绣。

在爱慕工坊的绣坊内,吉文勤的两名学生正在绣制自己的作品,其中一位是来自北京一所高校服装设计专业的学生。“为了更好地传承苏绣,爱慕工坊和北京设有服装设计专业的高校合作,希望培养更多的苏绣传承人。”吉文勤说。爱慕工坊也是工业旅游示范点,作为传播苏绣文化的窗口,接待市民体验苏绣的魅力。

苏绣大师陈彩萍作品。

25岁那年,吉文勤到新疆任援疆扶贫项目特聘苏绣老师,一去就是11年。“我的师傅是苏绣大师陈彩萍,一般师傅都愿意把学成的徒弟留在身边,但我的师傅支持我去新疆,她和我说传承苏绣技艺任重道远,去了就要竭尽全力。”

吉文勤在新疆教授当地女性苏绣技艺。(资料图)

起初学员的家人对吉文勤并不信任,认为学了苏绣也无法改善生活。她便带着两名会当地语言的翻译入户劝说,“我一定会在这里待满五年,让你们的孩子跟我学,三年肯定能出师,四五年以后月收入一定能达到2000元以上。”吉文勤信誓旦旦地保证。后来,她在新疆的学员一部分以苏绣为职业,一部分利用苏绣技艺做些零活补贴家用。通过传承技艺,她改善了许多学员的生活条件。

这些年,吉文勤始终坚持创新苏绣技艺,不断在传统苏绣与现代审美中寻找平衡点,让这门有着2000多年历史的国家级非遗技艺焕发出新活力。在今年顺义区第二届“顺意姑娘”魅力大赛中,吉文勤被评为“雅心匠人”。